域名回收安全保障:信息加密与交易过程隐私保护的实战指南

域名回收:被忽视的数字资产安全“软肋”

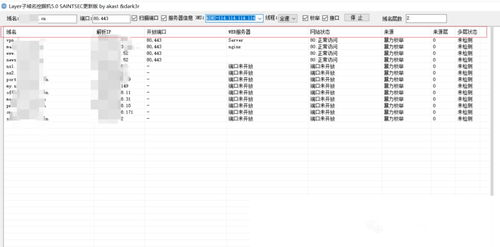

随着数字经济的深度渗透,域名作为企业品牌的“互联网门牌”,其回收市场规模在2025年一季度突破50亿元,同比增长35%。快速扩张的背后,安全隐患正逐渐成为行业“隐形雷区”。近期某第三方安全机构发布的数据显示,2025年1月至3月,域名回收领域共发生12起信息泄露事件,涉及超10万条用户数据,主要源于交易平台对敏感信息的加密防护缺失——部分小型平台仍采用明文存储用户身份证号、银行账户等关键信息,或在数据传输过程中未启用HTTPS协议,导致黑客通过抓包工具即可直接获取完整数据。

除了数据泄露,钓鱼攻击和DDoS攻击也成为域名回收的“常客”。2025年3月,某头部域名交易平台遭遇“HTTPS Flood”攻击,虽未造成数据泄露,但导致交易系统瘫痪超4小时,直接影响2000余笔回收交易的正常进行。更值得警惕的是,针对域名解析的“中间人攻击”开始抬头,黑客通过篡改DNS记录,将用户引导至伪造的回收平台,窃取域名控制权和个人信息。某域名投资机构负责人透露,2025年4月他们曾发现3起类似案例,涉及的“ai123.com”“tech2025.xyz”等优质域名均被非法转卖,用户损失超百万。

信息加密:构建全链路安全防护体系

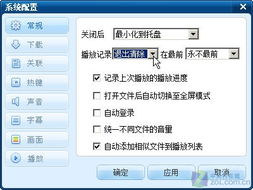

在2025年4月召开的“全球域名安全峰会”上,《域名回收信息加密白皮书》明确要求从“数据产生-传输-存储-销毁”全链路实施加密防护。目前主流平台已开始部署端到端加密技术:某头部交易平台采用基于TLS 1.4的双向认证加密,用户在提交域名信息时,数据先在本地设备完成AES-256加密,仅在到达平台服务器时才进行解密,中间节点无法获取明文。该平台安全负责人表示,自2025年3月升级加密协议后,信息泄露事件下降了82%。

存储加密方面,量子安全技术成为新焦点。2025年5月,某技术团队研发的基于格密码的AES-256加密算法通过行业认证——相比传统RSA加密,其破解难度提升约100倍且兼容现有硬件。目前已有3家大型回收企业接入该方案,其测试数据显示,即使遭遇“量子计算机攻击”,数据仍可保持30年不被破解。区块链存证技术被广泛应用:交易过程中的关键信息(如域名权属证明、交易协议)实时写入联盟链,通过哈希值校验确保不可篡改,2025年二季度,采用区块链存证的平台纠纷率下降65%。

交易隐私保护:从“可见”到“不可见”的细节设计

域名回收交易中,用户隐私泄露往往源于身份信息和交易数据的过度暴露。2025年5月,某平台推出“隐私交易模式”,通过零知识证明技术实现“信息最小化”:用户无需提供身份证号、手机号等敏感信息,仅需通过邮箱验证、域名DNS记录校验即可完成身份确认,平台不存储任何个人信息,仅记录交易流水号和时间戳。该模式上线首月即吸引超5万用户使用,其用户满意度达92%。

第三方托管机制成为隐私保护的“安全网”。2025年新修订的《域名交易服务规范》要求,回收交易需通过银行或第三方支付机构进行资金托管,平台仅作为中介不接触资金。某平台案例显示,当买家确认回收后,资金先冻结在托管账户,待双方完成域名过户且确认无误后,资金才划转至卖家账户——这种“资金-信息分离”模式,使2025年二季度因平台内部漏洞导致的纠纷减少70%。交易日志的“脱敏处理”成为标配:系统自动屏蔽IP地址、设备型号等非必要信息,仅保留交易时间和流水号,进一步降低隐私泄露风险。

问题1:当前域名回收中,哪些环节最容易成为隐私泄露的“薄弱点”?

答:当前域名回收的隐私泄露薄弱环节主要集中在三个方面:一是身份信息提交环节,部分小型平台为简化流程,直接要求用户上传身份证照片或填写完整个人信息,且未进行加密存储;二是交易数据传输环节,仍有部分平台未升级至TLS 1.3以上协议,存在被DDoS攻击或中间人攻击的风险;三是非核心信息的过度收集,如交易时要求用户提供详细地址、职业等与交易无关的信息,增加数据泄露可能性。

问题2:信息加密技术在域名回收交易中如何实现“既安全又便捷”的平衡?

答:实现安全与便捷的平衡需从技术选型和用户体验两方面入手。技术上,采用“分层加密”策略:基础身份验证用轻量级加密(如椭圆曲线加密ECC),快速完成身份核验;敏感信息(如银行账户、域名密码)用高强度加密(如AES-256+RSA混合加密);数据传输全程用TLS 1.4+证书固定(禁用SSLKEYLOGFILE),避免重放攻击。用户体验上,通过生物识别(指纹/人脸)替代部分信息填写,或利用区块链数字身份(DID)实现“一次认证,全程可用”,减少重复输入和信息暴露。